Quando o tenente José Joaquim Firmino (1864–1927) chegou à fronteira que supunha desabitada, em 1889, encontrou uma vila povoada por patrões argentinos e empregados paraguaios – a futura Foz do Iguaçu.

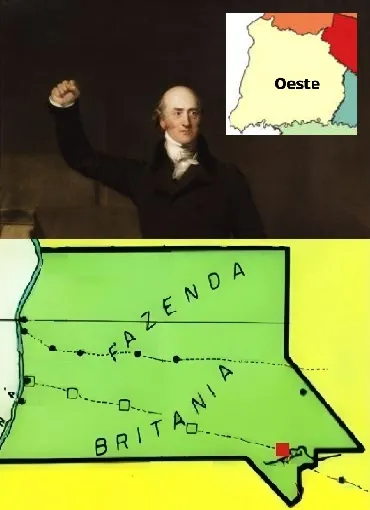

O domínio real da região, entretanto, era britânico. A região Oeste paranaense era um feudo inglês não somente devido à Fazenda Britânia, explicitamente sob controle dos interesses ingleses desde 1905, mas pela submissão geral do país à coroa britânica por séculos.

Os brasileiros que visitavam a região ficavam horrorizados ao saber que as Cataratas do Iguaçu eram uma propriedade argentina, mas não lhes parecia antinatural que toda a região entre os rios Paraná, Piquiri e Iguaçu fosse um imenso fazendão inglês.

Esta situação perdurou até a revolução de 1924, quando os rebeldes encontraram o Oeste entregue a interesses estrangeiros, sob as ordens das milícias de obrageros, os proprietários anglo-argentinos que exploravam a extração e comércio de erva-mate.

A última lembrança do domínio estrangeiro se arquivou em 8 de setembro de 1954, quando a Comarca de Toledo recebeu a escritura da Fazenda Britânia, adquirida em 1946 pela colonizadora Maripá junto à companhia Maderas del Alto Paraná, sediada em Buenos Aires.

Nosso ouro financiou o império inglês

O domínio inglês começa no reinado de D. João V (1707–1750), período no qual o ouro produzido no Brasil Colônia financiou a Revolução Industrial na Inglaterra e a transformou em potência mundial.João V fez alianças paralelas com França e Inglaterra, ma

s depois da morte do soberano luso a Convenção Secreta de Londres, assinada em 1806 pelo plenipotenciário português Domingos de Sousa Coutinho e o secretário de Estado inglês, George Canning, sacramentou o domínio britânico.

Esse acordo mudará o destino do mundo, definindo o futuro do Brasil e instituindo sua longa dependência à Inglaterra.

Os termos então sigilosos do acordo previam o deslocamento do príncipe João (VI) ao Brasil e a abertura de seus portos à Inglaterra. Impunham ainda tratados comerciais “que atentavam contra a soberania do império, pois, no fundo, os ingleses se comprometiam com a preservação da dinastia dos Braganças no trono português, recebendo como moeda de troca a supremacia sobre a desejada colônia brasileira” (José Jobson de Andrade Arruda, O novo imperialismo britânico e o fenômeno Brasil).

Ingleses quiseram invadir o Brasil

O algodão brasileiro passou a ser uma obsessão para o interesse britânico, a ponto de George Canning sugerir a ocupação militar da América do Sul. Aliás, chegou a ocupar de fato Buenos Aires e Montevidéu.

A imprensa inglesa festejou “um dos acontecimentos mais importantes da guerra ora em andamento”: “Buenos Aires passa a fazer parte do Império Britânico” (The Times, 13 de setembro de 1806).

No entanto, a diplomacia inglesa considerou melhor a dominação econômica que a militar. O nacionalismo se levantaria contra esta, enquanto a economia se desenrolava na diplomacia e nas leis do mercado.

O controle britânico sobre a América do Sul ficou incontestável após a coroação da rainha Vitória, em 1837. Com ela, abria-se um largo período de domínio inglês sobre o mundo – a Era Vitoriana.

O cônsul no Prata, Woodbine Parish (https://x.gd/1S4lS), dava conta à rainha do grau de controle que a Inglaterra já havia estabelecido sobre a América do Sul, ao descrever um gaúcho dos Pampas:

– Tomem-se todas as peças de sua roupa, examine-se o que o rodeia e, excetuando-se o que seja de couro, que coisa haverá que não seja inglesa? Se sua mulher tem uma saia, há dez possibilidades contra uma que seja manufatura de Manchester. O caldeirão ou panela em que cozinha, a peça de louça ordinária em que come, sua faca, suas esporas, o freio, o poncho que o cobre, todos são levados da Inglaterra (Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina).

A origem da Fazenda Britânia

A Argentina, que recebia da Inglaterra até as pedras das calçadas, já estava dominada. Mas os ingleses queriam mais: iriam estender sua influência também pelo Paraguai tão mansamente quanto sobre o Brasil, estabelecido por meio dos Rothschilds (https://x.gd/o8KQn).

Esses banqueiros emitiram para o Brasil, na década de 1850, cinco empréstimos que iam de meio milhão a dois milhões de libras. A seguir, mais dois empréstimos em 1863, que totalizavam 3,8 milhões de libras, e um de sete milhões de libras em 1865.

Muitos desses recursos foram torrados na Guerra do Paraguai, fazendo o Brasil cair em longo endividamento. Até a Independência do Brasil entrou na conta dos prejuízos: pagou 2 milhões de libras esterlinas pelo “reconhecimento” dela.

Não é de estranhar, assim, que tenha sido em negociações com interesses ingleses que o coronel Jorge Henrique Schimmelpfeng (1876−1929) iniciou a formação da Fazenda Britânia, no Oeste, em 1905.

A essa altura ele já havia feito muita história. Cadete na Escola Militar da Praia Vermelha, florianista, Jorge combateu a Revolta da Armada e em março de 1895, por solidarizar-se com colegas na vaia contra o general Jacques Ouriques (1848−1932), foi expulso da academia militar.

Missão na fronteira

Então com 19 anos, em 1895, apadrinhado pelo pai comerciante, Jorge assumiu a função de subcomissário de Polícia em Curitiba, de onde se credenciou para uma vaga na Câmara Municipal (https://x.gd/fFZVq).

Assim, apesar de ter a vida bem organizada em Curitiba, em 1905 ele perdeu a esposa e para ocupar a mente aceitou a incumbência de instalar uma comissão fiscal na então minúscula e desprestigiada Colônia Militar do Iguaçu, na qual as autoridades estaduais pretendiam aplicar um plano regional de desenvolvimento.

Chegando ao destino, Jorge se desligou do Estado e adquiriu 250 mil hectares de terras devolutas, onde formou a Fazenda São Francisco. Estando ou não a serviço dos ingleses, Schimmelpfeng de imediato passou a propriedade à The Alto Paraná Development Company (ou Maderas del Alto Paraná), empresa constituída em Buenos Aires com capital inglês.

O representante dos interesses ingleses, Hilary Howard Lang, ficou encarregado de levar o projeto adiante, estruturando a Fazenda Britânia, um vasto latifúndio que abarcava boa parte do Médio-Oeste paranaense, entre o Rio Paraná e a região de Toledo.

Além de Lang, constavam como proprietários dessa empresa Henry Bell, Walter C. Davis e Manuel Rodrigues. Entre a aquisição e transferência, aliás, a propriedade engordou cerca de 24 mil hectares e recebeu autorização oficial para desenvolver suas atividades em julho de 1907, embora o Porto Britânia já estivesse em atividades desde o ano anterior.

Domínio “esquecido”

Nas narrativas históricas, o domínio inglês quase desaparece e é até negado. Vários livros fazem ginásticas documentais para afastar a ideia de que a coroa britânica teria interesse na Guerra do Paraguai, embora os fatos sejam inquestionáveis quanto ao amplo controle inglês do Paraguai antes dela, inclusive sob a ditadura de Solano López.

O revisionista Francisco Doratioto (Maldita Guerra, https://x.gd/GlxeS) reconhece que o Paraguai, antes da Guerra, “contratou uma empresa inglesa para representar os interesses paraguaios junto às grandes potências” e Solano López “também contratou técnicos ingleses para fazer obras pontuais de infraestrutura em seu território”.

A América do Sul respirava pelos poros britânicos. No caso do Oeste, a Fazenda Britânia foi determinada como a cabeça de ponte para inciativas estruturais favoráveis aos interesses ingleses.

O cerne do projeto era a construção de uma estrada de ferro, interrompida pela eclosão da I Guerra Mundial – “O material importado da Inglaterra para o início das construções já estava à disposição” (Alan Júnior dos Santos, https://x.gd/rCpny).

A Fazenda Britânia a partir daí se eclipsou, deixando o protagonismo com as demais obrages em atividade na região. Em 1945, quando empresários gaúchos decidiram comprar a área, encontraram o Porto Britânia abandonado, só restando “algumas cabeças de gado e ovelhas cuidadas pelo Valério Lambaré, idoso e fiel paraguaio” (Ondy Niederauer, Toledo no Paraná).

O que vem a seguir é a ação da Companhia Maripá, que dá início às histórias de sucesso de Toledo, Marechal Cândido Rondon e demais municípios originados desses municípios primordiais.

100 anos da revolução: O pior Natal do mundo

A inércia e a longa espera dos soldados do governo e dos rebeldes são suavizadas pela aproximação do Natal. Nos dois lados, todos são militares e cumprem deveres. São também humanos, permeáveis às emoções e lembranças evocadas pela véspera do Natal e proximidade de um novo ano.

“Dia 24 surgem um novo dia radiante de sol e a natureza parece exalar uma alegria festiva. A passarada silvestre anuncia o alvorecer, trinando alegremente.

“Os soldados resolvem comemorar esse dia, erguendo o tradicional pinheirinho que nos nossos lares alegra o coração meigo das crianças. […] A simbolizar a neve, o serviço de saúde nos forneceu o algodão necessário. Depois vimos soldados contemplarem ingenuamente a pitoresca e exótica árvore de Natal” (João Alves da Rosa Filho, Diário de Campanha).

Mas os chefes militares querem aproveitar o relaxamento da véspera do Natal para decidir de vez o fim da revolução. Dois batalhões da Polícia de São Paulo, recém-chegados, são enviados para atacar a retaguarda rebelde, na Rocinha, arredores da atual Guaraniaçu.

“A resistência foi comandada por Estillac Leal. Neste dia, Belarmino poderia ter caído, não fosse a entrada do reforço de uma companhia revolucionária” (Ruy C. Wachowicz, Obrageros, Mensus & Colonos).

Fonte: Alceu Sperança